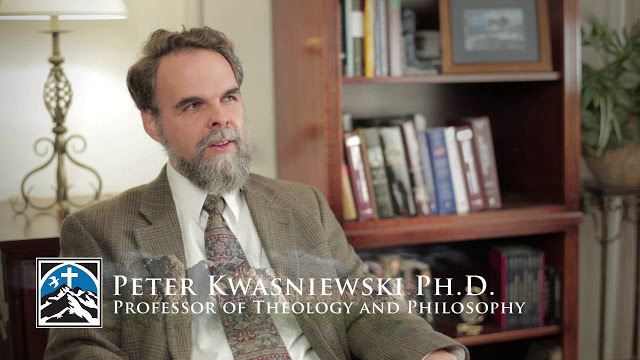

A continuación, ofrecemos a nuestro lectores otro artículo-entrevista al profesor Peter Kwasniewski, traducido y publicado en la web de la asociación hermana hispana, Magnificat Una Voce Chile, que nos brinda unos argumentos muy sólidos para responder a la pregunta: ¿Por qué la época moderna necesita la Misa tradicional?:

La entrevista original (aquí, en inglés) fue publicada en el sitio New Liturgical Movement.

***

¿Por qué la época moderna necesita la Misa de Siempre?

Entrevista con Peter Kwasniewski, por Roseanne T. Sullivan

Agradecemos a Roseanne T. Sullivan por compartir con nosotros su entrevista con el Dr. Peter Kwasniewski sobre el nuevo libro que éste acaba de publicar.

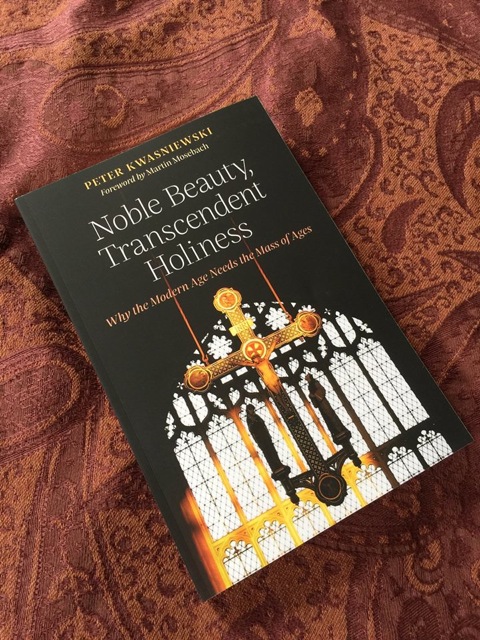

En su nuevo libro, “Noble belleza, santidad trascendente: por qué la época moderna necesita la Misa de Siempre” (Angelico Press, 2017), usted ha hecho una apología nada tímida en favor de la Misa tradicional. Y afirma con seguridad no sólo que la “Misa de Siempre” es muy superior a la nueva Misa, que Benedicto XVI ha llamado “la forma ordinaria”, sino también que la Iglesia católica debiera regresar a la “forma extraordinaria”. ¿Podría resumir aquí por qué la Iglesia debiera regresar a la “forma extraordinaria”?

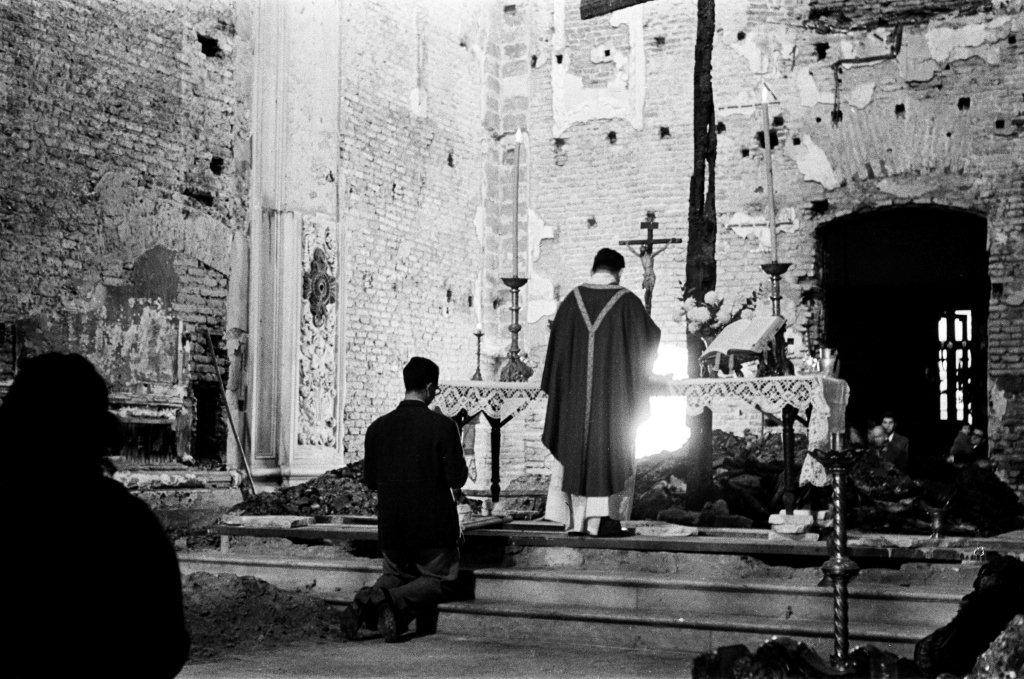

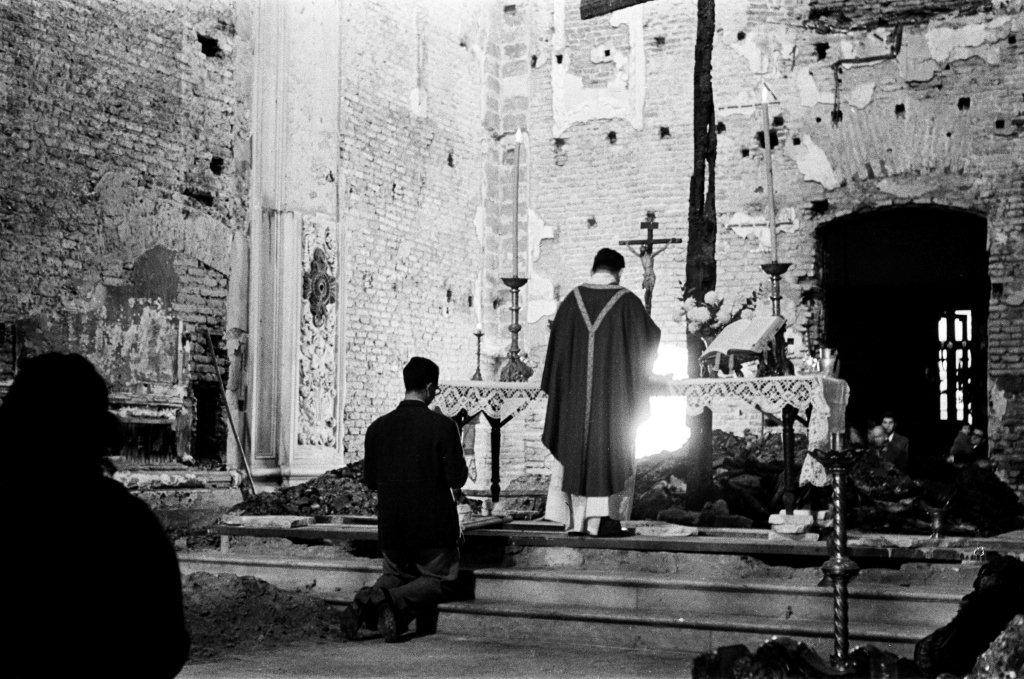

La razón es, sencillamente, que somos deudores de nuestra tradición, que estamos atados a nuestra herencia, y somos malagradecidos y nos convertimos en arrogantes ruinas cuando la tiramos por la borda. La actitud verdaderamente humilde consiste en aceptar que la sabiduría y piedad acumuladas de la Iglesia debiera continuar guiándonos y moldeándonos. Así es como siempre han sido las cosas, cualquiera sea el siglo que se mire. Pero sólo en el siglo XX pudo aparecer, en el pináculo del engaño evolucionista, un grupo de necios que osaron meter mano en el rico y sutil culto de la Iglesia a fin de introducir ahí, a la fuerza, sus imaginarias categorías de relevancia o eficacia. Su obra ha terminado, muy apropiadamente, castigada con desolación y apostasía.

Para decirlo brevemente, la liturgia tradicional expresa la plenitud de la Fe católica y preserva intacta la piedad de los cristianos. Esta es una razón más que suficiente para adherir a ella y para insistir en que ella sea la norma, siempre y en todas partes.

¿Cuáles son algunos de los modos en que la forma más antigua del rito romano da expresión a la plenitud de la fe?

El rito antiguo es impresionantemente teocéntrico, focalizado en Dios y en la primacía de su Reino. Está repleto de palabras y gestos de auto rebajamiento y de penitencia, de atenta reverencia y de adoración, de aceptación de las absolutas exigencias que nos hace Dios. Sus oraciones y ceremonial son testigos por igual de la trascendencia y la inmanencia de Dios: Él es Emanuel, Dios con nosotros, pero es también el Uno que habita en una profunda oscuridad, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Él es nuestra Alfa y Omega, es para nosotros todo en todo. La liturgia tradicional no transige en este aspecto. Incluso en aquellos momentos suyos que pudiéramos llamar “instructivos”, como la lectura o canto de la Escritura, permanece fija en el Señor, como si leyéramos no tanto para nosotros mismos como para recordar qué nos ha dicho Él, como si le estuviéramos pidiendo que lo repita de nuevo entre nosotros, de acuerdo con su promesa. La Misa tradicional nunca se desvía de la mirada del Señor, permanece siempre ante sus ojos, vuelta hacia Él conscientemente, y nos sumerge en la necesidad de la oración, que es algo de vida o muerte. El padre Pío decía que “la oración es el oxígeno del alma”. Nosotros respiramos ese oxígeno en la Misa antigua.

¿Pero no lo hacemos también en la Misa nueva?

Podríamos también hacerlo en ella, pero es mucho más difícil. Es más difícil conseguir oxígeno. Se silencian las necesidades y exigencias de la vida espiritual, se las barre debajo de la alfombra en esta liturgia en vernáculo despojada, de cara al pueblo, colmada de banales cantos, de anuncios, de constante parloteo: ella fue diseñada para ser populocéntrica, para conectar a la gente entre sí y con el sacerdote alrededor de una mesa, en una comida. Como decía Ratzinger, Dios desaparece en ese escenario. Puede que Él esté ahí, sobre el altar, pero la mente y el corazón de la gente está en otra parte. ¿Debiera acaso sorprendernos que, según reiteradas encuestas, la mayor parte de los católicos que asisten al Novus Ordo no creen en la Presencia Real –no saben siquiera que es enseñanza de la Iglesia-? La liturgia no los ayuda a ver, a experimentar esa verdad. No se trata sólo de una adecuada catequesis. De lo que se trata es de si la liturgia expresa vívidamente las verdades de la Fe.

Para poner sólo un ejemplo: las oraciones de la liturgia antigua subordinan, sin excepción, la vida terrena a la vida celestial, repudian las pompas y vanidades de la vida profana caída. La nueva liturgia rehúsa hacer lo mismo y, de hecho, sus redactores sistemáticamente eliminaron las antiguas oraciones que hablaban de “despreciar las cosas terrenales” en favor de las del Cielo. ¿Habrá existido, desde la creación de Adán y Eva, una generación que necesitara oír este mensaje más que la nuestra en la actualidad? El hedonismo materialista es la amplia vía por la que incontables almas caminan hacia su propia destrucción –y la Iglesia, mientras tanto, les sonríe y saluda diciéndoles “Que Dios los bendiga”–.

Usted dice en uno de sus libros que estos problemas tienen que ver con determinada actitud ante la modernidad.

Exactamente. O, quizá mejor, con determinada actitud de la modernidad. En su origen, la modernidad es anti-sacral, anti-religiosa, anti-incarnacional y, por tanto, anti-clerical, anti-ritual, anti-litúrgica. Esto se puede ver en los muchos filósofos de la Ilustración que rechazan tanto la Revelación divina como la religión organizada. Unos pocos siglos después, nosotros, los modernos que hemos bebido todo este bagaje filosófico, no tenemos ni siquiera una pista de cómo debiera ser un ritual religioso público solemne, formal, objetivo. Estamos totalmente perdidos en todo lo que se refiere a un culto colectivo en que el ego individual se subsume en la gran comunidad de la Iglesia, que se despliega en el tiempo y el espacio. Esa es la razón por qué debemos aferrarnos a la liturgia tradicional como a la vida. Ella es, desde todo punto de vista, pre-moderna, tan antigua que no se ve afectada por nuestra superficialidad contemporánea, por nuestras inclinaciones y prejuicios: ella respira un realismo, una espacialidad, una fuerza, una caballerosidad incluso, que han llegado a ser ajenas a nuestra época y, precisamente por todo esto, la necesitamos desesperadamente. No hay nada que el hombre moderno necesite más que ser liberado de la prisión del modernismo prometeico: necesita ser desafiado por aquello que es más antiguo, más profundo, más sabio, más fuerte, más amable, más feliz. El hombre moderno necesita ser ignorado, no mimado; mistificado, no ilustrado; silenciado, no descorchado.

Estoy de acuerdo. Pero me pregunto: ¿con qué fundamento cree usted que un regreso a la Misa de Siempre es en absoluto posible?

Ignoro lo que nos depara el futuro, pero hoy, viendo el virtual cisma en la Iglesia católica sobre aspectos básicos de fe y de moral, es difícil evitar la conclusión de que se están preparando poderosas conmociones, y de que muchas cosas que parecían imposibles hace poco tiempo pueden resultar súbitamente posibles. En mi opinión, el movimiento en pro de la ortodoxia católica y el movimiento en pro de la tradición litúrgica se están acercando constantemente y ya se han hecho, de varios modos, un solo movimiento. Ha de llegar el momento, me parece, en que los católicos que profesan el credo niceno-constantinoplitano, que adhieren a la moral sexual tradicional de la Iglesia, y que aceptan el celibato sacerdotal como disciplina querida por el Señor, van a celebrar el usus antiquior sea exclusiva o predominantemente. Por cierto, no tengo cómo probar esto, pero considerémoslo una suposición fundada.

En todo caso, necesitamos una sólida perspectiva histórica basada en el estudio de los movimientos reformadores en la historia de la Iglesia, de los cuales casi cada centuria nos proporciona brillantes ejemplos. Todo movimiento reformador comenzó con unas pocas personas que, escandalizadas con justicia por la falta de fe o la inmoralidad de su época, y animadas por el fervor del amor divino, trabajaron incansablemente y se organizaron eficazmente para promover la conversión personal y el cambio institucional. Siempre las cosas han ocurrido así, y nuestra época no va a constituir una excepción. Tenemos que estar atentos a cierta sutil forma de consecuencialismo, en virtud del cual creemos que obramos correctamente porque tenemos éxito, o que en la medida en que hagamos lo correcto no podemos dejar de tener éxito. No. Hacemos lo que es correcto aunque ello sea improbable, difícil, quijotesco y nos conduzca al martirio. El éxito que el Señor quiere es para las almas que aspiran a que por Él regrese la sagrada liturgia en su modo no corrupto, sea que nos apoyen y aplaudan por esta fidelidad, sea que nos resistan y persigan. Él ha de hacer por nosotros todo lo demás. No contamos con nuestra superioridad numérica o nuestra fuerza, sino con los recursos de Él, con su intervención, con su multiplicación de los panes.

Ahora, la realidad es que el movimiento tradicional está creciendo. Ahí están las cifras, para quien quiera examinarlas: van en aumento los sacerdotes y seminaristas en las órdenes y comunidades tradicionales, así como el número de apostolados que les son encomendados. Aumenta el número de familias asociadas a esos apostolados. Si alguien quiere ver, en Occidente, una iglesia llena de familias numerosas, ¡no tiene más que visitar las colectividades tradicionales, porque le será difícil encontrarlas en otros lugares! Los libros, revistas, panfletos, catálogos y objetos religiosos tradicionalistas son numerosísimos, lo cual revela, al menos, que existe para ellos un mercado. Los intelectuales y los artistas, hasta donde existen en la Iglesia contemporánea, están decidamente en favor del tradicionalismo.

Cuando la Misa tradicional se hizo más asequible, muchos de nosotros esperábamos que su belleza y reverencia serían su propia vía de propagación. Después de diez años, yo misma y muchos otros hemos advertido que la forma extraordinaria no ha logrado mucha aceptación entre quienes adhieren a la forma ordinaria. Incluso en aquellos casos en que está al alcance, muy pocos asisten a ella. Por ejemplo, más de un año después de que el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, ordenara al párroco de la bella y centralmente ubicada iglesia “Estrella del Mar” que aprendiera la Misa tradicional y comenzara a decirla todos los domingos antes de mediodía, conduje desde donde vivo, en San José, que dista una hora, hasta la ciudad y, para mi desilusión, vi que, de hecho, muy poca gente asistía a esa Misa, que se dice en una ubicación casi ideal. Mi experiencia no es aislada. Por ejemplo, incluso cuando se dijo regularmente la Misa tradicional en la iglesia de Nuestro Salvador, en Nueva York, por el conocido Padre Rutler, sólo fue capaz de atraer a un pequeño grupo, según él mismo ha dicho.

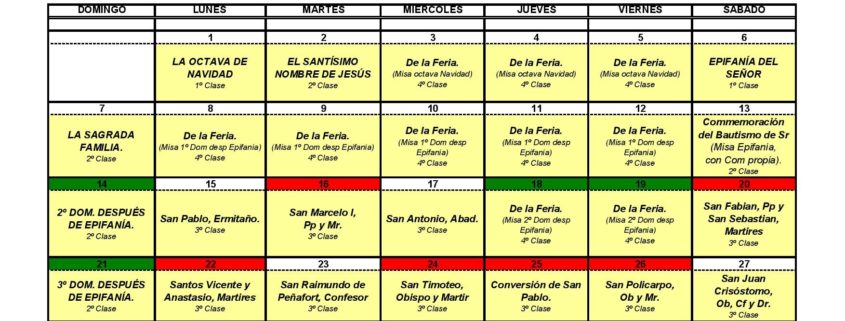

No me llama la atención. Como lo dijo Benedicto XVI en su carta a los obispos de 7 de julio de 2007: “El uso del Misal antiguo presupone cierto grado de formación litúrgica y algún conocimiento del latín. No es fácil encontrarse hoy con ambas cosas”. Dicho simplemente: hay mucha gente que no está preparada para él. Es cierto que hay quienes asisten una vez y quedan atrapados para siempre, pero para otros hay una escarpada ladera de aprendizaje que escalar: son aquellos que son víctimas de prácticas y hábitos litúrgicos tan malos que no saben qué hacerse cuando se los enfrenta súbitamente con el acantilado de un abismo infinito de oración, sin nadie que los lleve de la mano, y con un ritual que se despliega con lo que parece ser una altanera indiferencia o una gélida lejanía, y que resulta seriamente perturbador para el católico corriente. Esta es, dicho sea de paso, la razón por la que siempre digo que si se quiere traer a alguien a la Misa tridentina, hay que invitarlo a una Misa cantada o incluso a una Misa solemne, si hay alguna al alcance. La Misa Solemne es mucho más fácil de entender, puesto que apela a todos los sentidos y hace al fiel navegar por una suave corriente.

Sí, lo comprendo. ¿Piensa usted, por lo tanto, que no es justo decir que la Misa tradicional es un “fenómeno boutique” entre los católicos estadounidenses?

Esperemos primero a que esté al alcance en todas partes, durante muchos años, y sólo entonces podremos evaluar este juicio. Pero, volviendo a lo que le decía hace un momento: la Misa tradicional es sólida, es catolicismo en plenitud, sin atenuantes. La liturgia es más larga y más compleja. La música es verdadera música: canto gregoriano, polifonía. La homilética probablemente es también más exigente, más cercana a lo que se esperaría de una religión que proclama ser inspirada por Dios y único camino de salvación. Las mujeres usan velos de Misa, la gente se viste formalmente. El conjunto entero se opone a los usos de los estadounidenses contemporáneos, incluyendo (triste es decirlo) a los mismos católicos, quienes están usando anticonceptivos y divorciándose a un ritmo muy semejante al de sus pares paganos. Detesto tener que decir esto, pero la versión-simulacro del catolicismo es como una religión diferente si se la compara con la versión del catolicismo histórico, auténtico, dogmático y ascético-místico, tal como se lo encuentra incorporado en la liturgia tradicional y en todas las devociones que florecen en su ámbito. Así es que, ¿llamaremos a esto “fenómeno boutique”, o tendremos el valor de aceptar que el catolicismo está en un estado de acelerada descomposición y que lo que casi todo el mundo llama “catolicismo” es, cuando mucho, una sombra de la realidad, si no una negación de ella?

Pero seamos honestos también en este aspecto: la principal razón por la que la antigua Misa no ha entrado más, es la falta de oferta y la falta de apoyo eclesiástico. El papa Benedicto XVI la liberó en beneficio de todos los sacerdotes y de los fieles a quienes ellos sirven, pero una inmensa cantidad de sacerdotes han sido concientizados, amenazados, ostracizados y expulsados del ministerio debido a los conflictos respecto de Summorum Pontificum. Sé, por experiencias de primera mano, lo que estoy diciendo. Son demasiados los obispos y párrocos que se oponen a ella, y el clero joven que puede desde ya celebrar la liturgia antigua o que desea aprenderla, es reprimidos, y forzado a entrar en el molde de la revolución posconciliar. La falta de crecimiento a que usted se refiere es resultado de una estrategia deliberada de “contención”, que se analiza e implementa desde las conferencias episcopales. No oficialmente, obvio, sino tras bambalinas. Gracias a Dios hay todavía algunos obispos y sacerdotes heroicos aquí y allá, quienes, a pesar de las presiones políticas, se las arreglan para ser fieles a su propia línea y para promover la recuperación de la tradición litúrgica en sus diócesis y parroquias. Ello es algo que está teniendo lugar hoy día, lentamente, por todo el mundo: he estado en muchos de esos lugares y he visto la fuerza de la fe de ese clero y de ese laicado. Pero es algo que podría y debería estar ocurriendo en todas partes. Se ha impuesto una artificial limitación por parte de los monopolistas. Si en torno a la Misa de Siempre tuviéramos una “economía de libre mercado”, por decirlo así, tendríamos un cuadro sumamente distinto.

Insisto: esta situación no carece de precedentes, ya sea en la historia de la salvación o en la historia de la Iglesia (que sigue, siempre, el camino de la historia de la salvación). ¿Recuerda usted la historia de Gedeón, en el capítulo 7 del libro de los Jueces? Gedeón tenía consigo un ejército de 32.000 soldados para ir a enfrentar a los Madianitas. El Señor le dijo: “Son demasiados los soldados que tienes para que yo ponga en tus manos a los Madianitas, porque Israel se vanagloriaría frente a Mí diciendo: “Me he librado por mi propia mano””. El Señor logró reducir el número de soldados primero a 10.000, luego a 300. Con esta “élite” Gedeón obtuvo una victoria total sobre sus enemigos, que eran “tantos como langostas”. Pareciera que el Señor prefiere ganar victorias improbables, de modo que la gloria le pertenezca a Él y no a nosotros. “No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu Nombre da gloria”. Esto es algo que me consuela mucho.

Las probabilidades de que la Misa tradicional reemplace a la Misa de 1969 me parecen, a veces, sumamente remotas, por lo que me temo que lo que los tradicionalistas proponen es como gritar en medio de una ventolera. Pero, de repente, me topé con lo siguiente, escrito por un blogger laico: “Todo aquello que vale la pena gritar, vale la pena gritarlo aunque el viento haga mucho ruido. Porque si hay suficiente gente atenta, muy a menudo la palabra se difunde, cambian los estándares, el viento se desvanece. Si hay suficiente gente que se interesa, cambia la cultura. Es muy fácil auto persuadirnos de que el momento apropiado para hacer cambios es cuando llega el momento. Pero eso nunca es verdad. El momento adecuado para hacer que algo ocurra es antes de su momento. Porque eso es, precisamente, lo que significa “hacer”… Sí, hay viento, siempre hay viento. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar de gritar”.

No podría estar más de acuerdo con todo eso. Sólo añadiría que no necesitamos estar siempre gritando. Necesitamos practicar el arte de la persuasión, de la buena propaganda y, obviamente, de la mejor conducta. Lo cierto es que tenemos mucho trabajo que hacer para ganar a nuestros hermanos para el catolicismo tradicional, por su propio bien y por la salud de la Iglesia. Esto es algo que va a suceder, en cierta forma, naturalmente, a medida que las cosas empeoren en la Iglesia y en el mundo. Quienquiera que tome en serio la Fe, habrá de preguntarse: “¿Dónde se enseña y se vive esta fe? ¿Dónde hay un sacerdote que tenga esta Fe y la predique? ¿Dónde se celebra la liturgia de modo tal que alimente y refuerce mi Fe?”. Tenemos que estar ahí para toda esa gente, en el momento en que comience a hacerse estas preguntas, y no alejarla porque, al comienzo, está vestida inapropiadamente, o se arrodilla en el momento equivocado, o canta mal, o tiene ideas confusas.

Usted ha escrito que muchos seminaristas y sacerdotes recién ordenados han aprendido a celebrar la Misa tradicional, y eso le da esperanzas. También me las da a mí. Pero, ahora último, algunos liberales han comenzado a decir que los seminaristas amantes de la Tradición, que usan sotana y que llegaron en los tiempos de Benedicto, podrían verse reemplazados por una nueva ola de sacerdotes influidos por el papa Francisco.

Me imagino que esto es verdad hasta cierto punto. Pero pienso que ello no sería un irse el péndulo al otro extremo, tal como ha ocurrido con el actual residuo de confusión posconciliar, que ha polucionado el pensamiento de casi todo el mundo. Además, si quienes están dirigiendo los seminarios son progresistas, saben muy bien cómo filtrar y excluir a los candidatos “excesivamente rígidos”, o sea, aquéllos que creen en el catecismo, rezan el rosario, se arrodillan para comulgar, y otras cosas semejantes. Por lo tanto, en algunos seminarios el “efecto Francisco” se mostrará a sí mismo como el rechazo o despido de candidatos perfectamente aceptables, pero “rígidos”.

Pero el cambio de mentalidad iniciado por Benedicto XVI no debería ser en absoluto mirado en menos: Benedicto elevó el perfil intelectual, espiritual y litúrgico de la Iglesia a un nivel que no había tenido desde antes del Concilio, y dejó tras de sí una riquísima estela de escritos, especialmente sobre la sagrada liturgia, que serán leídos durante décadas y posiblemente durante siglos. El “efecto Benedicto” puede que sea menos ruidoso, pero es más profundo y de efectos más amplios. Donde quiera que uno encuentra una diócesis que rebosa de vocaciones y de asistencia a Misa, se hallará la influencia ratzingeriana en plena actividad.

Conozco a un sacerdote que, gradualmente, suprimió, por más de una década, la mayor parte de los abusos litúrgicos en su parroquia, con una paciencia mucho mayor que la que yo hubiera tenido, y en pago de todos esos trabajos, no recibió más que rencor. Con el tiempo, y a pesar de toda la paciente catequesis con sus feligreses, su superior religioso lo trasladó a otra parte. Y esto ocurrió con un obispo bien dispuesto. Tengo mucho temor de lo que los sacerdotes amigos de la Tradición han de encontrar en sus parroquias, luego de su ordenación.

Sí. No quiero aparecer como una Pollyanna que le quita importancia a las dificultades, que son muy reales. Por una parte, la persecución de católicos ortodoxos está empeorando durante este pontificado. Quien quiera que cuestione Amoris Laetitia, por ejemplo, se transforma instantáneamente en persona non grata. Es muy probable que un sacerdote que predique desde el púlpito contra la homosexualidad o la anticoncepción sea “llamado al orden”. Y el sacerdote que comienza a celebrar la Misa tradicional es como si hiciera grabar en la espalda de su camisa un letrero con las palabras “¡Dispárenme!”. Pero esto no puede ser ni será la última palabra. Al presente estamos en sólo una etapa de una larga batalla. No hay papa ni obispo que dure para siempre, las generaciones pasan, hay problemas que terminan y otros que surgen para tomar su lugar.

Lo que está claro es, al menos, esto: los sacerdotes fieles a su ministerio sacerdotal, los que predican la verdad “con oportunidad o sin ella”, que celebran la liturgia con la máxima reverencia, que dan nuevamente vida a la Tradición, todos esos sacerdotes serán bendecidos aun en medio de muchas cruces, y se convertirán en bendición para sus fieles. Nuestro Señor se preocupará de ellos, y hará con ellos lo que Él decida. Conozco a sacerdotes que han pasado por situaciones terribles, que resultaron ser un preludio para su llegada a mejores lugares, a hacer un trabajo importante. Tenemos que confiar en que Dios se preocupará de los suyos cuando éstos hagan lo que deben hacer. Conozco a un sacerdote que ha sido castigado por su decisión de no dar jamás la comunión en la mano, debido a que va contra su conciencia el contemplar el Cuerpo de Cristo manipulado de modo tan descuidado, con peligro de que se pierdan algunas partículas (para no mencionar la pérdida de fe en la Presencia Real y en la distinción ontológica entre los cristianos ordenados y los no ordenados). Yo lo admiro, y también a otros como él: todos ellos son como el grano de trigo que cae a la tierra y muere, a fin de que pueda surgir una abundante cosecha.

Quisiera agregar que los jóvenes que sienten la vocación al sacerdocio necesitan ser astutos como serpientes e inocentes como palomas (cfr. Mt 10, 16). Debieran quizá pensar si no sería mejor para ellos ingresar a una sociedad de vida apostólica o a una comunidad religiosa que use solamente los viejos libros litúrgicos. En estos libros está depositada la Tradición de la Iglesia. Y los sacerdotes que tienen la obligación de usarlos no enfrentan el mismo tipo de oposición y de malos tratos que a menudo recibe el clero secular. Y diría lo mismo, a propósito, a las jóvenes que tienen vocación religiosa: en realidad es todavía más importante para ellas ingresar a una comunidad que esté atendida exclusivamente por sacerdotes que celebren según el usus antiquior.

¡Oremos de rodillas al Señor para que envíe operarios a su mies!

¿Cree usted que existe el peligro del desaliento entre los católicos tradicionales?

Absolutamente sí. Uno encuentra ese peligro por todas partes. Los fieles se escandalizan especialmente por lo que ocurre en las jerarquías más altas de la Iglesia, y predicen que el cielo se vendrá abajo y nos aplastará. Quizá lo haga, pero eso no será todavía el fin del mundo. Ni tampoco será el fin de nosotros. Tenemos que luchar muy duro contra el desaliento. Santa Teresa decía: “El desaliento es una forma de orgullo”. Es orgullo en el sentido de que comenzamos dudar de la Divina Providencia y a echar al Señor la culpa de no intervenir o de no resolver éste o aquel problema en la forma que lo hubiéramos hecho nosotros. Pero es Dios quien tiene el mando, y sus caminos no son nuestros caminos. Nuestra tarea es realizar, lo mejor que podamos, lo que fuera que Él nos ha iluminado para que hiciéramos, dándonos fuerzas para ello. Todos conocemos las famosas palabras de la Madre Teresa: “No estamos llamados a tener éxito, sino a ser fieles”. Dios ha de bendecir y multiplicar el bien de nuestra fidelidad a Él, a la Iglesia, a la tradición católica, sea que veamos los frutos en nuestra vida o no.

En agosto pasado, el papa Francisco declaró que no existe la posibilidad de reconsiderar las decisiones relativas a los cambios litúrgicos, y que todo lo que debiéramos hacer ahora es procurar comprender las razones por las que se los llevó cabo. Dijo: “Podemos afirmar con certeza y autoridad magisterial que la reforma litúrgica es irreversible”. ¿Qué piensa de esto?

No es fácil entender lo que el Santo Padre espera que esta frase produzca, ya que no es una declaración doctrinal, sino una evaluación de un hecho histórico contingente, es decir, del proceso de reforma que comenzó luego de Sacrosanctum Concilium y culminó en los diversos libros litúrgicos del Novus Ordo. Es lo mismo que decir: “El euro está irreversiblemente establecido en Europa”. ¿Por qué habríamos de creer semejante cosa? O: “El ecumenismo de los últimos cincuenta años es un hecho irreversible”. Por cierto, nadie puede negar que el ecumenismo ha tenido lugar y que, como tal, no puede ser deshecho. Pero ello no nos dice nada sobre lo que el futuro nos depara. Todo ello, nuevos ritos litúrgicos o ecumenismo o cualquier otra cosa, podría ser anulado o, al menos, drásticamente “corregido”, por un futuro papa León XIV o Benedicto XVII o Pío XIII.

Podría también recordarse que un papa, Clemente VII, autorizó el nuevo breviario compuesto por el Cardenal Quiñones, otro papa, Pablo III, lo aprobó, pero un tercer papa, Pablo IV, lo suprimió, considerando que rompía con la Tradición y estaba excesivamente influido por la teología protestante. Algunos papas, según otros papas, pueden equivocarse en materias litúrgicas. Los concilios no son tampoco en absoluto infalibles en materia de recomendaciones sobre llevar o no llevar a cabo determinadas cosas prácticas. Nadie pone en duda que los Padres Conciliares deseaban cambios menores en la liturgia, y muchos autores notables, incluyendo a Joseph Ratzinger y Louis Bouyer, han planteado serios cuestionamientos al modo en que esos cambios efectivamente se hicieron.

Gracias por esta entrevista. Me complace especialmente el que usted haya estado dispuesto a abordar con franqueza algunos de los problemas que me inquietaron cuando leí sus elocuentes y convincentes ensayos en “Noble belleza”. Como usted lo dice, “muchas cosas que parecía imposibles hace un momento, se pueden volver súbitamente posibles”. Y estoy de acuerdo en que tenemos que luchar mucho contra el desaliento. Debemos ser personalmente humildes y santos para que Dios pueda actuar por medio de nosotros y lograr sus propósitos. Espero, y rezo por ello, que muchos lectores encuentren en su libro, como me ha pasado a mí, mucho que pensar, mucho que los consuele, y mucho que los fortalezca.

Muchas gracias. Oremus pro invicem.

Presentamos a nuestros lectores otra traducción de un interesante artículo publicada por la

Presentamos a nuestros lectores otra traducción de un interesante artículo publicada por la

(Foto:

(Foto:

Dietrich von Hildebrand, uno de los grandes maestros del pensamiento católico en el siglo XX.

Dietrich von Hildebrand, uno de los grandes maestros del pensamiento católico en el siglo XX.

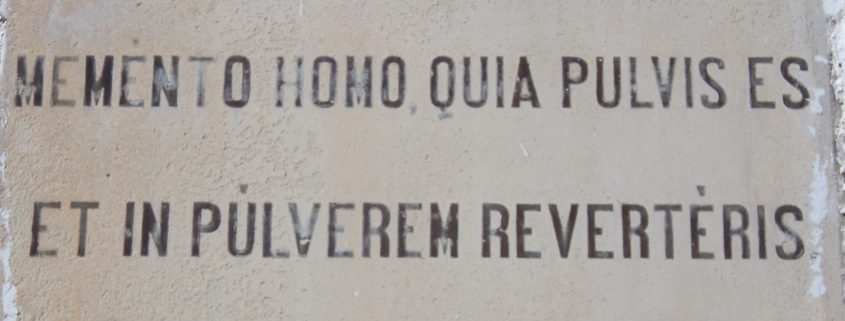

Nos es grato informarles que el próximo día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, -D.m.- se oficiará la Santa Misa y se impondrá la ceniza según el rito romano tradicional, a las 8 de la tarde, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.

Nos es grato informarles que el próximo día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, -D.m.- se oficiará la Santa Misa y se impondrá la ceniza según el rito romano tradicional, a las 8 de la tarde, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.